空军要求 F-117 从声音、红外、可见光和雷达波等全方位进行隐身,在生产型的 F-117 上可以看到很多经典的设计,如倾斜的多面体表面设计、金属镀膜座舱罩、进气口吸波屏蔽网、全覆盖的表面吸波涂层,部分翼面采用含蜂窝状吸波结构的复合材料等,比较有特色的还有扁平且带格栅分隔的尾喷口设计,部件采用高温陶瓷制造,兼具雷达、红外隐身和消音的效果,据称发动机全开时在几百米外就基本听不见噪音了。此外,少量外露部件,如机头两侧多余度备份的空速管也设计成较扁平的菱柱形隐身外形。F-117 机身结构部分构件和翼梁、翼肋等应用了碳纤维复合材料,但因为年代较早的原因,复合材料应用比例上不如后续的 B-2 等机型。为了尽可能降低 RCS 和自身主动辐射,F-117 甚至未计划安装雷达,只保留了前视红外探测系统(FLIR)和激光测距装置,安装在机鼻上部的吸波屏蔽罩后。根据美国官方公布的信息,F-117 前向 RCS 大幅下降到了 0.025 平方米的级别,成为世界上最先服役的第一型真正具备极低可探测性能力的隐身战机。在美国方面进行的测试中,美军当时的空中和地面搜索跟踪雷达(非米波段的)均不能有效发现空中飞行的 F-117,即使雷达性能极强的E-3预警机在探测到 F-117 时,对方也已经接近到了数十公里的距离。

隐身那些事儿——讲述隐身技术发展及应用的故事

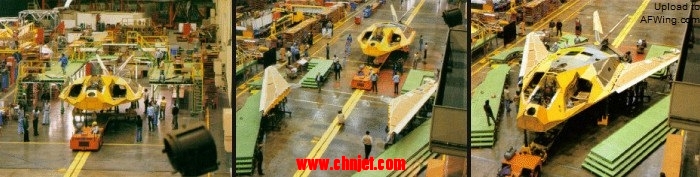

图 39、生产线上的 F-117,由于研制较早复合材料应用比例不高 在 1988 年解密以前,F-117 都只在黑夜中训练和执行任务,到了外形保密降级以后才逐渐开始增加白天的行动。执行任务时,F-117 的主要作战方式并非依靠自身搜索发现来决定攻击行动,而是通过事先输入预定好的路线和目标位置等信息直接发起攻击,其自身防御和生存能力基本完全依靠极低的 RCS 和有限的电子对抗能力。在 1991 年的海湾战争中,美军共出动 F-117 战机 1,296 架次,占联军出动总架次的 2.5%,但击中或摧毁的目标却占了联军总量的 40%。1999 年 3 月 27 日,一架F-117在南斯拉夫贝尔格莱德以西被老式的萨姆-3 导弹击落,说明了战斗中隐身战机在一定条件下仍然有暴露的可能。作为现代隐身战机的先驱者,F-117 的极低可探测性隐身能力是以牺牲速度和机动性为代价换来的,而下一代的隐身战机代表 F-22 和 F-35 则将隐身性能、速度和机动性等完美地融为了一体。

隐身那些事儿——讲述隐身技术发展及应用的故事

图 40、F-117 机头部隐身特征特写,注意机鼻上方隐藏的前视光电探测系统

隐身那些事儿——讲述隐身技术发展及应用的故事

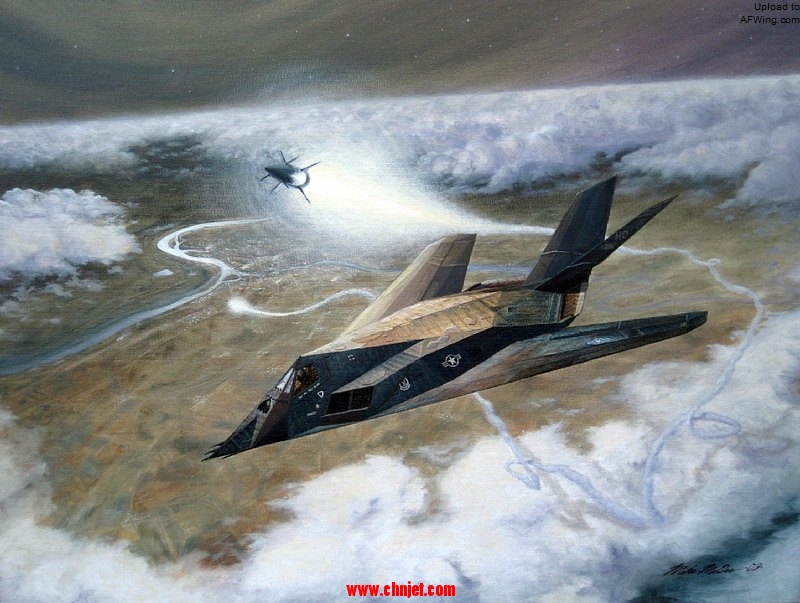

图 41、显眼的黑色涂装其实并不适合隐身攻击机使用,即使夜晚也是如此

隐身那些事儿——讲述隐身技术发展及应用的故事

图 42、外形怪异科幻的 F-117 集群出动时很有一种外星人入侵的感觉 “海弗兰”计划和 F-117 研制的成功在战机乃至整个军事发展史上都具有重大意义,证明了具备低或极低可探测性特征的隐身战机是完全可以制造出来的,并且必将对今后的空-空、空-地作战模式带来巨大变革。在这项计划中验证的隐身技术和计算机辅助隐身设计的经验和成果,极大地推动了美国后续隐身战机的研制速度,由此掀开了隐身技术发展史全新的一页。

| ![]()