南斯拉夫一直关注瑞典JAS-39的进度和机体性能,在各科研单位的学报和论文上进行了集中并长期的探讨,这点并不足为怪,它们国力有限,又都有强烈的国防自主愿望,因此,开发的飞机有相当的类比性,都集中有限的国力研究装备一具中等推力先进涡扇发动机的超音速战斗机,并非常强调这种战斗机的多用途性。瑞典实力较强,国际环境优良,可以得到英美等国的技术援助,因此JAS-39的进度最快,发展前景最为明朗,公开的技术资料较多。当代战斗机普遍都具备多种用途,可以灵活变更配置,执行多种任务,回到80年代初70年代末再重新审视,当时战斗机的多用途性并没有那么容易扩展,即便瑞典非常强调简化机种,深谙一机多型的理念, 在70年代末,瑞典空军的对地攻击、防空及侦察任务仍然是分别由三种不同的Saab-37衍生型来完成,尽管Saab-37本身性能不错,但是多用途概念依然表现得非常模糊,三种机型执行三种任务显得还是不够灵活。于是在Saab-37入役后不久,瑞典决定立即展开新一代战机JAS-39的研发,将一机多型的理念深化为一机多用,即采用数字化计算机和数字化总线,以计算机程序适应不同的外挂配置就可以执行不同的任务。南斯拉夫在开发“新飞机”的极早期的概念阶段,一机多用的理念也与JAS-39不谋而合,特别强调以一种飞机执行多种任务。

| 空气动力 | 鸭式布局 | 优良的机动性 | | 主动控制技术 | | 结构 | 整体设计 | | 先进材料 | | 发动机 | 高推比 | | 装备 | 多功能雷达 | 多用途飞机 | | 综合攻击-导航系统 | | 武器 | 制导空-空导弹 | | 空-面(水面、地面)导弹 | | 制导炸弹和无制导炸弹 | | 侦察、电子战吊舱 | | 座舱 | 综合数字总线 | 飞行员无忧虑操纵 | | 高度自动化 | | 维护 | 整体结构 | 快速操作 | | 模块化发动机设计 | | 托架设备安装 |

1983年,“猎鹰”工厂描绘的“新飞机”的主要特征

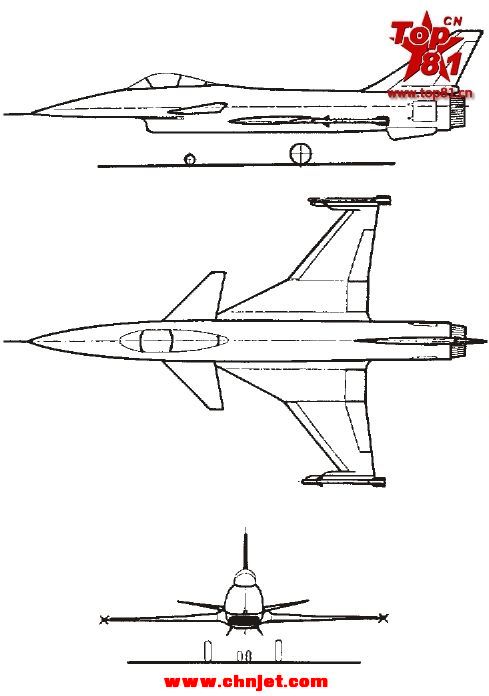

“新飞机”的三视图,主机翼为双三角翼,注意机身后部的双腹鳍清晰可见,达索在第二阶段介入后,将双角翼改为大三角翼,取消了腹鳍

“新飞机”的三视图,主机翼为双三角翼,注意机身后部的双腹鳍清晰可见,达索在第二阶段介入后,将双角翼改为大三角翼,取消了腹鳍

| ![]()