超音速飞机结构

伴随着超音速飞行而来的是因空气摩擦产生高热所导致的机体结构强度退化问题,首先当温度达到100摄氏度时,轻合金的静力强度(static strength)会大幅度衰退;其次在120摄氏度的环境下待满100小时后,轻合金抵抗潜变(creep)的能力会大幅度降低。在飞机超音速飞行时间很短暂,外蒙皮产生的热还来不及传到内部主结构时,这些都不是问题,一旦需要长时间的超音速飞行,为了防止因高热使结构失去强度,飞机的结构设计就要有所改变。

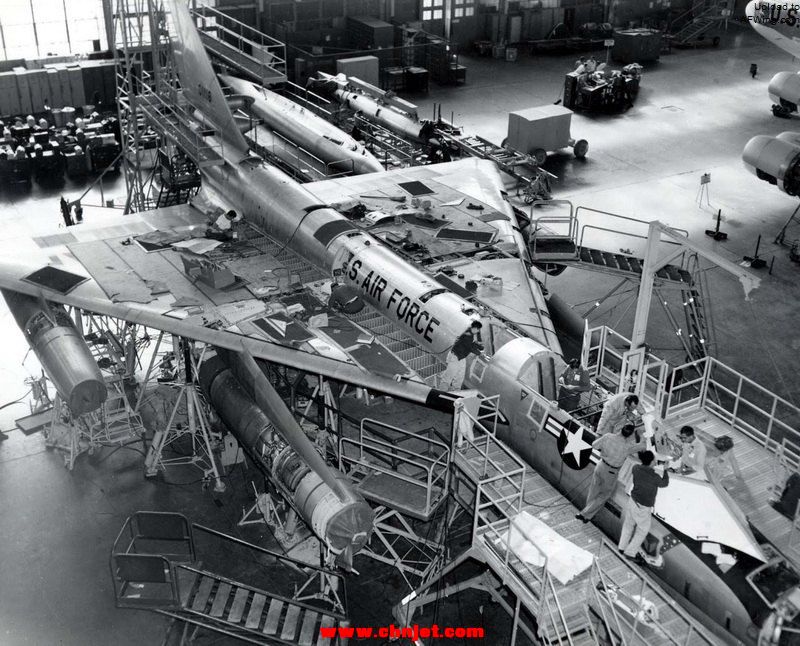

为了让机体拥有足够的强度和刚性(rigidity)又不至于超重,解决方法之一是使用蜂窝三明治结构。1956年美国第一架超音速轰炸机,通用动力公司的(General Dynamics)B-58“盗贼”(Hustler)就大量使用了这种结构来解决超音速摩擦热问题。B-58能持续超音速飞行两小时以上,最高飞行速度将近2马赫,此时部分蒙皮的温度超过摄氏120度。

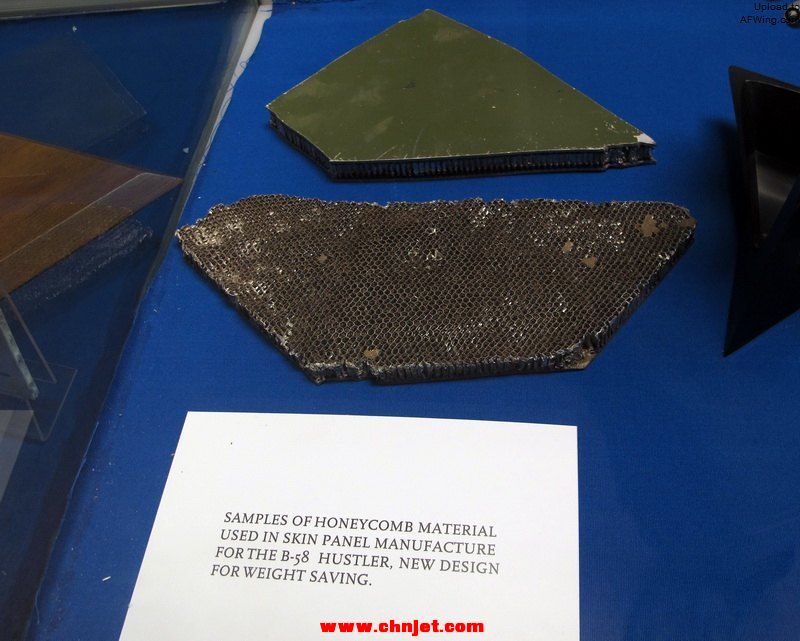

B-58蜂窝三明治结构的外层是厚度仅有0.381毫米的高强度不锈钢蒙皮,内层夹心则是轻质六角形铝薄片蜂窝,使用区域占了机翼面积的90%,机体面积的80%。蜂窝蒙皮的结构重量轻,如此大面积的使用下,只占了全机最大起飞重量的16.5%,并且刚性足,即使到260摄氏度也依然能够维持设计的强度。不过相对而言,蜂窝蒙皮的制造成本就很贵,每平方英尺约需1,200美元,因此B-58的机体造价比同重量的金子还贵。装备部队后,三明治结构的外层蒙皮很容易因为维修或腐蚀产生损伤,修理耗时而且需要在高温下加压胶合,产生诸多困扰,导致B-58在1969年就提早退役了。

正在铺设蜂窝三明治蒙皮的B-58

正在铺设蜂窝三明治蒙皮的B-58

B-58的蜂窝三明治蒙皮

B-58的蜂窝三明治蒙皮

|

![]()

![]()